|

| |

| 第37号 2007.6.28. |

|

| |

|

|

|

|

| 結城秀康公のたくましい騎馬姿 |

|

|

| 福井県庁の建物の真ん前に立つこの方は結城秀康公。徳川家康のニ男で初代福井藩主。慶長6年(1601)から6年をかけて福井城を築城しました。これが現在の福井の基盤となっております。

この騎馬石像は、平成14年4月に秀康公入国400年を記念して建立されたもので、その姿はどことなく愛嬌があります。 |

|

|

|

|

|

|

| 福井城内堀公園にある立像 |

|

| 県庁のお堀に沿ってある内堀公園には横井小楠と三岡八郎(後の由利公正)の立像があります。

福井藩主の松平春嶽は熊本藩士であった横井小楠を政治顧問として招き、小楠は福井藩の改革に力を注ぎました。なんだか日産社長のゴーン氏みたいですなぁ。

三岡八郎は幕末の福井藩士。春嶽に抜擢され藩政改革を進め、

横井小楠の下で彼の理論を実践し藩財政の立て直しに成功しました。五箇条御誓文の草案起草者で廃藩置県制度下の初代東京府知事なんだって!

この像は安政5年(1858)の冬、横井小楠の一時帰国に同行して三岡八郎が九州へ旅立った時の姿。福井には幕末の日本を動かした思想家達がいたのですよぉー。 |

|

|

|

|

|

| 手寄公園内にある大森房吉像 |

|

|

背広にシルクハットと超モダンな姿なこの方は、地震学の研究では世界的に有名。日本地震学の父と呼ばれている大森房吉氏です。

帝国大学(今の東大)卒業後、地震についての研究、勉強をますます重ね、1898年に世界初の連続記録可能な地震計、大森式地震計を開発。1899年には縦ゆれの時間などから震源までの距離を計算するための大森公式を発表しました。また多くの研究者を指導し育て、日本の地震学の基礎を作りました。 |

|

|

|

|

|

|

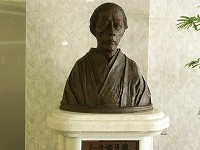

| 神明公園内にある中根雪江像 |

|

神明神社側の公園内に鎮座されているのは福井藩士中根雪江。

国学、儒学、蘭学を学んだ彼は松平春嶽の教育者であり、側近として幕末の福井藩改革を支えた人です。

安政の大獄で春嶽が謹慎処分を受けると中根も第一線を退くが、春嶽の復帰後に再び活躍。参勤交代制の緩和などを推し進めました。

慶応3年(1867)に明治新政府の参与となったが、徳川家の処遇等の問題で薩長閥と対立して免職した。その後は福井へ戻り隠居生活の中で著作活動をし71歳で亡くなりました。

|

|

|

|

|

|

| 「福井の織り姫」第一号 |

|

|

細井順子の彫像は繊協ビルの1階にあります。

彼女は明治9年、34歳の時に県費研修生に選ばれて、京都へ「バッタン機」による手織り技術を習得に行きます。帰郷後は織工会社(毛矢町)において品質改良の研究を重ね多くの人々に技術を教えました。彼女の努力によって、福井の名が繊維王国とよばれるまで広がったのです。

またその時代にはめずらしい働く家庭の主婦でした。現在の主婦のパイオニアだったわけですね! |

|

|

|

|

|

|

| 幸橋北詰に立つ日下部太郎とグリフィス像 |

|

| 幸橋のたもとにある日下部太郎・グリフィス像、桜の時期に前を通ったことがある人もいることでしょう。

日下部太郎は慶応3年(1867)福井藩で初めての海外留学生としてアメリカに渡り、ニューブランズウィック市のラトガース大学で勉強。しかし、卒業を目前にして病気のため26歳の若さで亡くなってしまいます。

ウィリアム・エリオット・グリフィスは、大学の先輩として太郎を指導していました。その影響で日本に興味をもつようになり、明治4年(1871)に福井藩に招かれ、藩校「明新館」の理化学の教師として多くの若者を指導しました。

2人の像は平成14年に福井市とニューブランズウィック市の姉妹都市提携20周年記念して建てられたものです。

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

|

| |

このサイトは、ふあっと福井が運営・管理しております。

ふあっと福井へのお問合せ:info@e291.com

Copyrights(C)2003

fu@291 All rights reserved

|

|

|

|

|

| |